原設計を生かした断熱改修

「大島邸」をリノベーションするに至ったのは、2年前(2020年)に父が他界して、80歳を超えた母が一人暮らしになったことが動機の1つでした。当時は、近くの賃貸住宅に住んでいましたが、子どもが男の子2人(小学生)ということもあり、何かと手狭。せっかくなので、「一緒に住もうよ」という話になりました。

重量鉄骨のラーメン構造を生かした空間に、開口部が多く、大スパンを実現するなど、気積の多い建物です。しかも、建物の断熱・気密に対する意識が低く、対応する技術もなかった時代だったので、開口部はシングルガラスのアルミサッシシ。冬に実家に帰ってくると、非常に寒いなと感じました。もちろん、こうした状況を想定して、床暖房や全館空調のシステムが導入さていたのですが、冬の電気代が月に6万〜7万円になるなど、びっくりするほど高い。しかも耐用年数を超えたのか、いずれも数年前には壊れ、ルームエアコンで何とか寒さをしのぐという状況でした。

確かに、リビング・ダイニングは日中、開口部越しに日差しが入り暖かいのですが、日差しが入り込まない玄関や在来浴室との温度差は顕著。ヒートショックによる健康被害のリスクがかなり高い建築であったといえるでしょう。建築家の責務として、母のことも、自分の終の棲家であることも考えれば、自分の老後にも備えて断熱改修を行うに至ったのです。

空気層をつくる(空気の動きをコントロールする)という意味において、断熱改修は普遍的な付加価値を有するもの。一方、太陽光発電に代表される〝創エネ〞の技術は日進月歩です。この家は南向きに大きな勾配屋根が架かっており、太陽光発電モジュールを設置するには理想的な条件でした。

しかし、予算の関係で、断熱性能を究極にまで高めることを第1の目標とし、太陽光発電モジュールの設置を含めた屋根の改修については、今回の改修では対象外としました。必ずしも一度にすべてのリノベーションを行う必要はなく、段階的に行っていけばよい、という考え方です。

Section

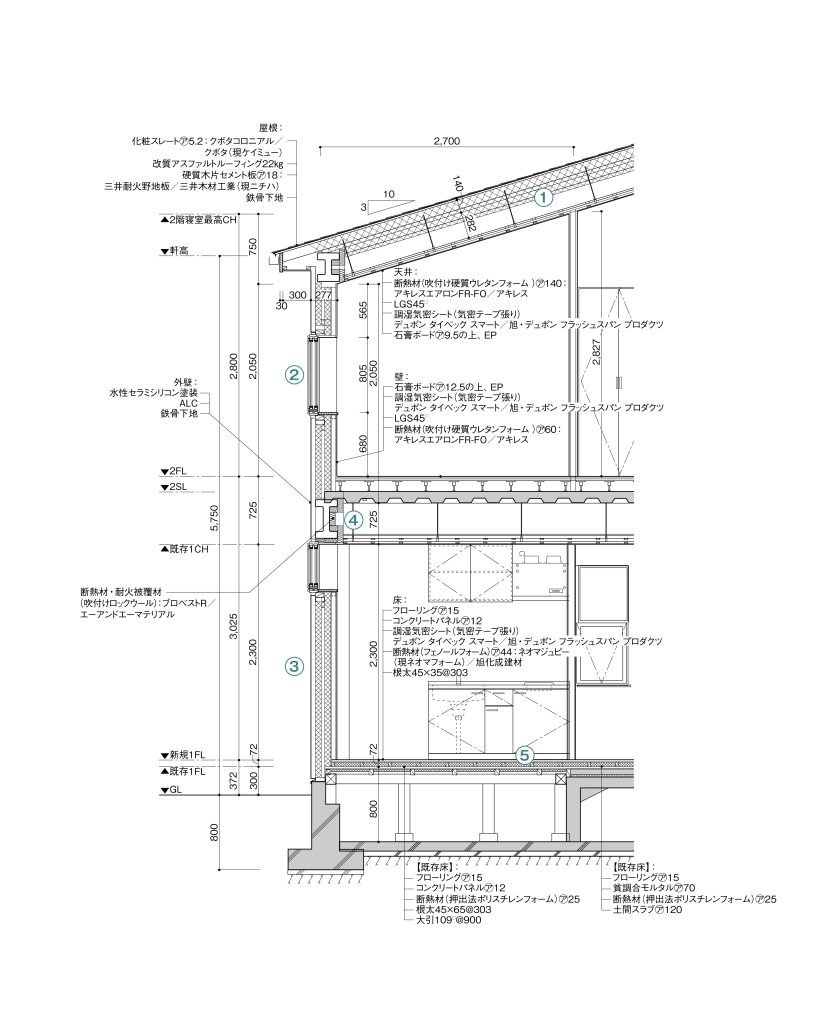

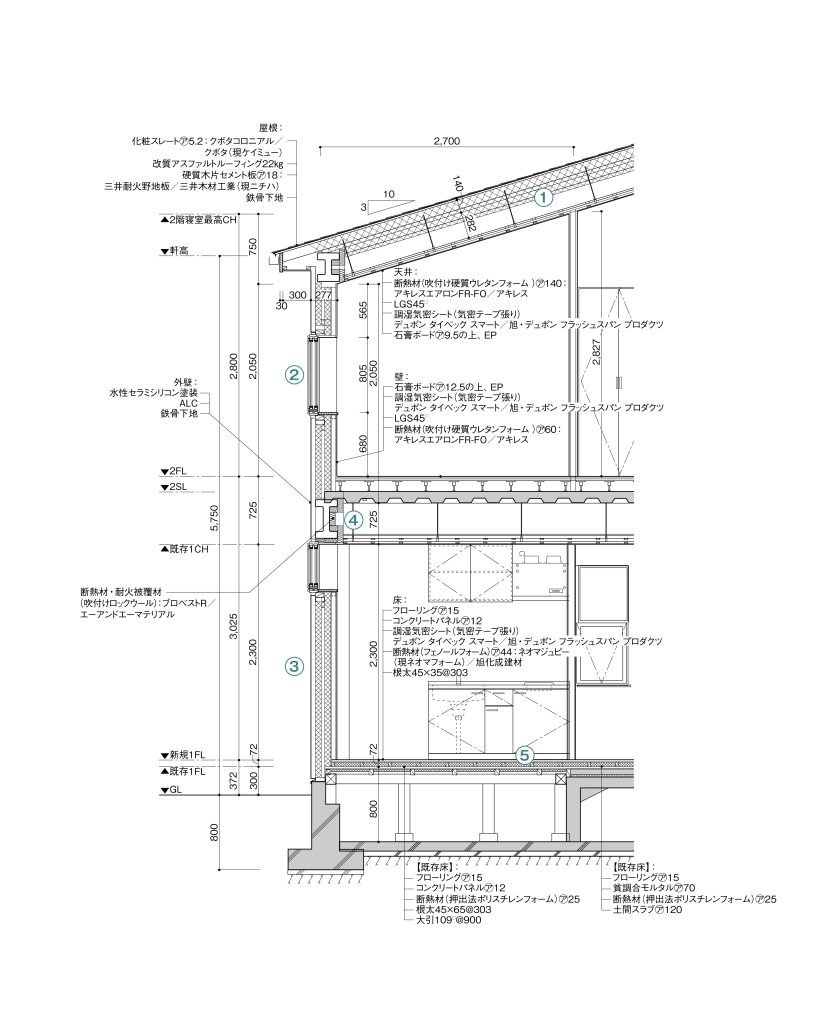

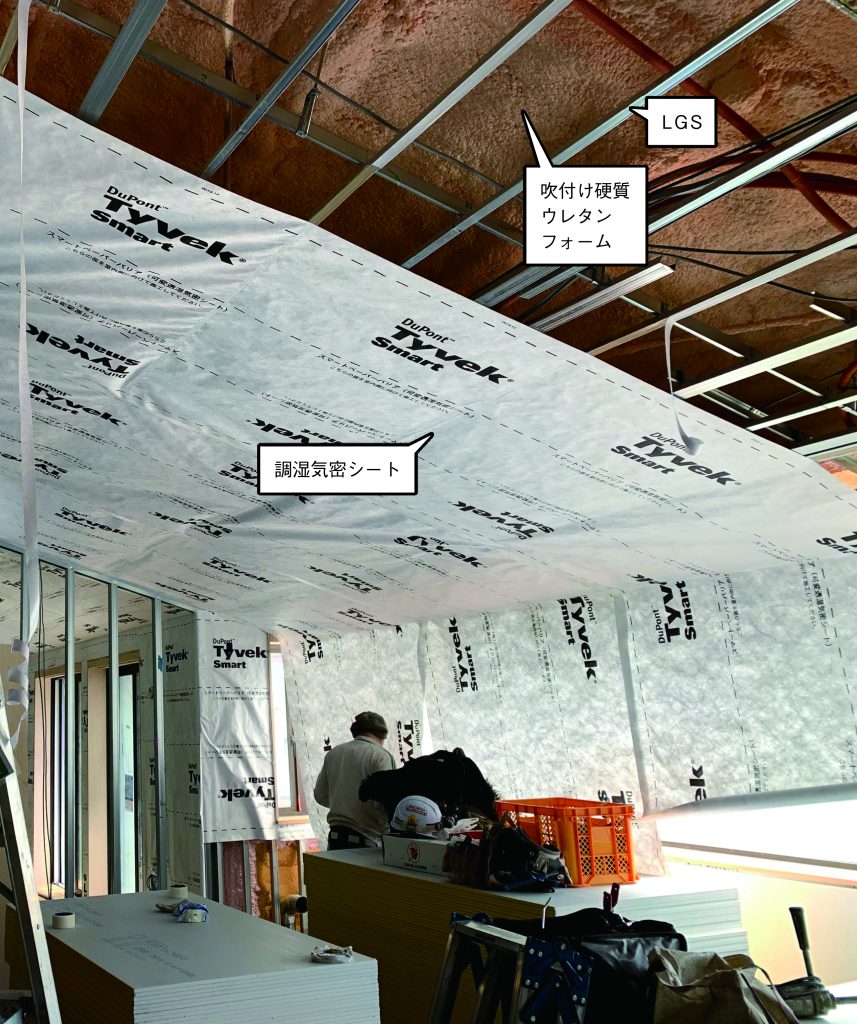

① 屋根は内側から140㎜厚の断熱層を吹付け硬質ウレタンフォームで形成成。屋根懐内の“夏型結露”を考慮して、室内に湿気を排出できる調湿気密シートを天井側に張り込む。建物全体の気密性能(隙間相当面積:C値)は0.9㎠/㎡

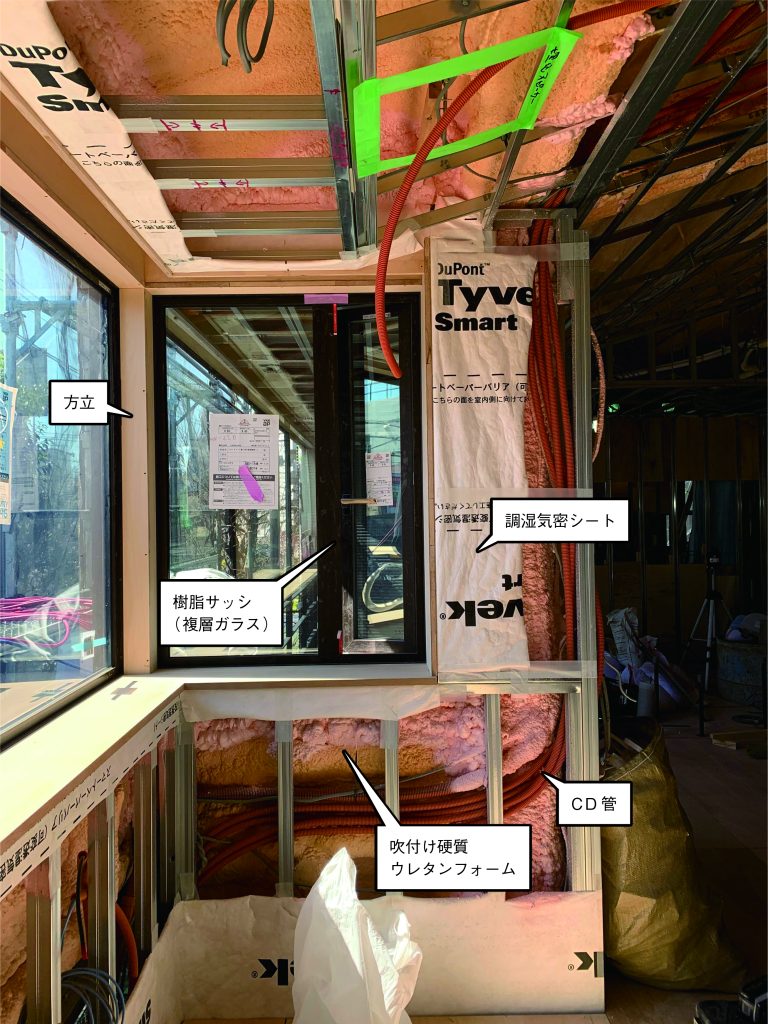

② 開口部はアルミサッシ(シングルガラス)から外付け樹脂サッシ(複層ガラス)にやり替え

③ 外壁は内側から60㎜厚の断熱層を吹付け硬質ウレタンフォームで形成。断熱層の内側には配管・配線用の懐が設けられており、その外側に調湿気密シートを張り込む

④ 軒桁(H形鋼)は1時間耐火構造に該当するので吹付けロックウールで耐火被覆。「新築計画の当初は法22条地域。木造で計画を進めており、杉並区役所とも折衝を重ねていました。ところが計画がある程度進んだ段階で、計画地が突然、防火地域に変更されることが判明。杉並区役所からのお知らせが周知徹底されておらず、寝耳に水だったのですが、やむなく鉄骨造に変更しました(苦笑)」[※1](増田氏)

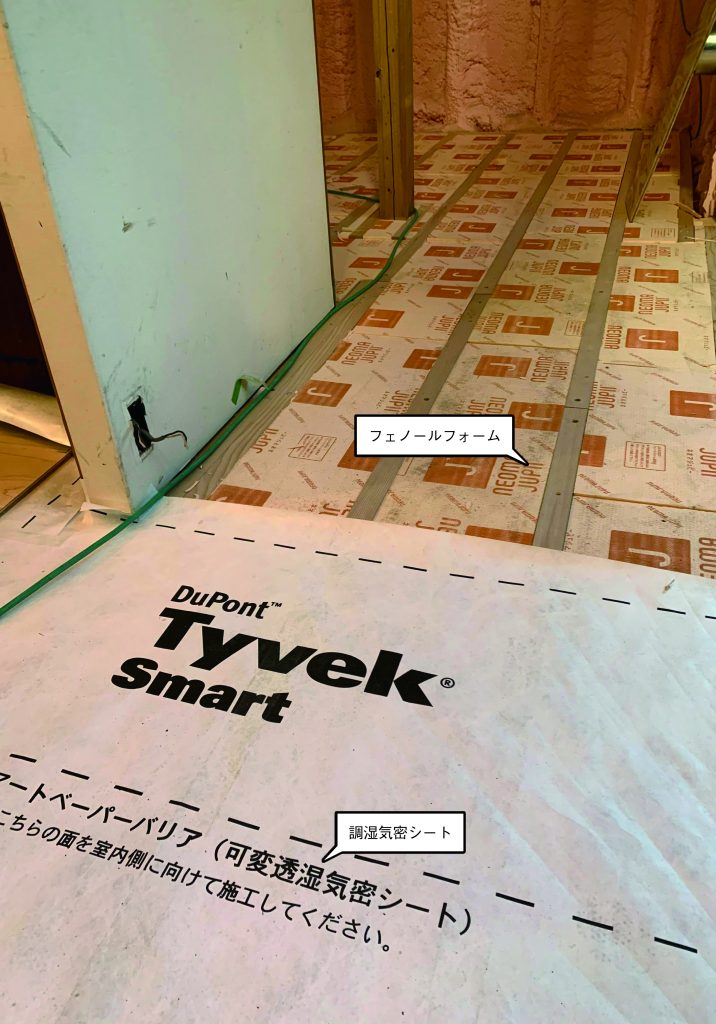

⑤ 床断熱は押出法ポリスチレンフォーム(既存)の上、フェノールフォーム(44㎜厚)を根太間に充填。屋根・外壁と同様に断熱材の表面に調湿気密シートを敷き込む

※1 ただし、工事費が増額となる反面、重量鉄骨造であれば、柱の本数が少なくなり、耐震壁も不要になるので、将来の間取り変更も容易になる、という利点を理解してもらった

関連記事:“住まい”の設計は無目的を旨とすべし―増田奏―はこちらから。

改修については、可能な限り原設計のよさを尊重する方針で行いました。そのため1階は間取りをほとんど変えていません。約30年もの長い間、母が日々を過ごしてきた思い出の空間であり、大きな変更を加えるのは上策ではないと考えたからです。増田さんに設計していただいた造作キッチンも、母はとても気に入っていたもの。それをずっと使いこなしてきたので、いったん撤去した後で床断熱を行い、もとの位置に再設置。原設計を尊重するという考え方は、〝二世帯化リノベ〞を行うときの1つの考え方といえるでしょう。

一方、私が住む2階は、全面的に間取りを変更しています。子どもはまだ小さくてやんちゃなので広々とした一室空間として、お互いの動きが可能な限り見えるようにしています。横連窓のゆったりとした開口部から得られる自然光の恵みを最大限に生かすべく、4人の寝室はかつて父と母が寝室に利用していたスペースに押し込んだような間取りとしました。

高さ2千200㎜の平天井も解体。小屋裏の空間を室内に取り込んだ勾配天井とし、LDKの空間をより開放的なものとしています。さらには、キッチンの裏側に裏動線として木製の階段を新設。1階(かつて祖母が使用していたスペース)を、私の仕事部屋(趣味室)として利用しています。

高性能の断熱材で性能を大幅に向上

ただし、原設計を尊重しながら断熱・気密性能を向上させるのは容易ではなかった。開口部のあり方や内と外の関係からにじみ出る増田さんの設計思想を、最新の断熱・気密技術とどう両立させるかは、ちょっとした難題でした。断熱性能にこだわるなら、開口部を壁にすればよいのですが、それはしたくなかったのです。

一方、FIXガラスで建築と一体になった開口部を、断熱・気密性能の高い複層ガラスの既製品樹脂サッシで忠実に再現するのは、現時点では不可能です。現実的な方法として、複層ガラスの樹脂サッシ「APW330」(YKK AP)や三角形(FIX)の樹脂サッシ「K-WINDOW」(栗原)などに入れ替えたうえで、樹脂サッシの存在感をなるべく小さくし、かつ開口部全体が1つのフレームに見えるように、連窓部分に造作の方立を入れ、樹脂サッシと同じ質感の粘着剤付き化粧塩ビフィルム「3M ダイノック フィルム」(スリーエム ジャパン)を張り込んでいます。断熱・気密性能を高めながら元の開口部の雰囲気になるべく近づけるようにしました。

断熱性能の指標であるUA値(外皮平均熱貫流率)は、当初、HEAT20[※2]のG2レベルを目指しましたが、〝開口部を残す〞という選択に至ったため、G1レベルを少し上回るレベルのUA値0.53W/㎡・Kになっています。ただし、断熱性能を高めるため、現在市場で流通している最高水準の断熱材を採用しました。

壁と天井(屋根の内側)では、重量鉄骨のラーメン構造であることも考慮して、気密を確保しやすい吹付け硬質ウレタンフォームで断熱を行っています。独立気泡タイプの断熱材で、熱伝導率は0.026W/m・Kという吹付け硬質ウレタンフォームのなかでも、最高の性能を誇る「アキレスエアロンFR-FO」(アキレス)を採用[※3]。

一方、床には熱伝導率が0.020W/m・Kと高く、根太間に充填しやすいフェノールフォーム断熱材「ネオマジュピー(現ネオマフォーム)」(旭化成建材)を用いています[※4]。

※2 一般社団法人 「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」が、戸建住宅で推奨する断熱性能水準として提示しているもの。全国を8地域に分ける地域区分のうち沖縄県を除く7地域を対象に、推奨するUA値をG1・G2・G3の3段階で設定している。地域6に区分される東京23区の場合、UA値0.56W/㎡・K以下でG1、UA値0.46W/㎡・K以下でG2、0.26W/㎡・K以下でG3。参考までに、地域6におけるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)におけるUA値の基準は0.60W/㎡・K以下

※3 吹付け硬質ウレタンフォームの断熱材には、建築用としては主に「JIS A9526 A種1H」と「JIS A9526 A種3」の2種類がある。前者は30倍発泡、後者は100倍発泡の断熱材。30倍発泡は、断熱性能(熱伝導率)および施工性において、100倍発泡よりも優れている。独立した気泡構造をもつのが特徴であり、水分や空気を通しにくく、断熱性能が比較的高い

※4 「ネオマジュピー」の生産は2020年12月末で終了。現在は、同じ熱伝導率でより幅広く製品展開されている「ネオマフォーム」で代替可能。「ネオマジュピー」におけるプレカットなどの加工対応は同様に実施中。「ネオマフォーム」は厚さ90㎜品が追加され、床用途の高断熱化への対応がより強化されている

根太間に敷き詰められた「ネオマジュピー」(旭化成建材)。断熱層の上には「デュポン タイベック スマート(現VCLスマート)」(旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ)を 敷き込んでいる

関連記事:【PR】“夏型結露”のリスクは壁の内外で抑え込むはこちらから。

空調は、熱交換型(顕熱)[※5]の第1種換気システムも採用しています。2階の天井裏にダクトを引き回すスペースがなくなったので、ダクトレスで熱交換効率も最大92%と高い「LT-50 Pro」(日本スティーベル)を採用。換気に伴う熱の流出入を最小限に抑えています。

※5 顕熱は湿気を含まない熱(温度変化を伴う)、潜熱は湿気を含む熱(温度変化を伴わない)。顕熱と潜熱を合わせたものを全熱といい、湿度の高い日本では全熱交換形換気機器が一般的

語り=大島芳彦(ブルースタジオ)

写真=平林克己 / 協力=増田奏(S M A)+『住まいの解剖図鑑』